LEÓN, 20 de octubre.

Este martes se conmemora un hito fundamental en la búsqueda de justicia histórica en España, al cumplirse 25 años desde que se realizaron los primeros trabajos de exhumación en una fosa común en Priaranza del Bierzo, León. En esta fosa, se encontraron los restos de trece civiles republicanos que fueron cruelmente asesinados por un grupo de falangistas el 16 de octubre de 1936, un episodio que sigue marcando la memoria colectiva del país.

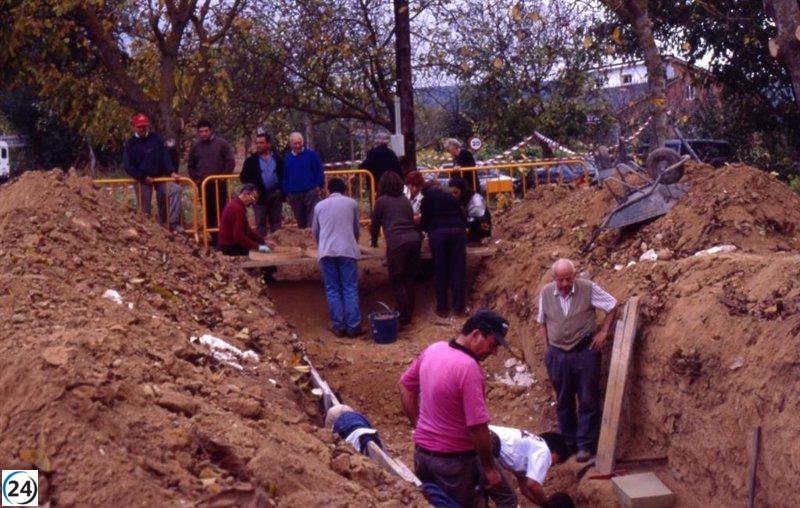

El proceso de exhumación fue pionero, siendo la primera iniciativa de este tipo llevada a cabo con rigor científico. Impulsado por las familias de las víctimas, el arqueólogo Julio Vidal lideró un equipo de forenses y antropólogos que se unieron en esta conmovedora tarea.

Después de intensas jornadas de búsqueda, cuando la esperanza parecía desvanecerse por el temor de que el ensanchamiento de una carretera pudiera haber destruido los restos, un hallazgo significativo ocurrió: apareció una bota que contenía los huesos del pie de la primera de las trece víctimas exhumadas.

La chispa que encendió esta búsqueda fue la iniciativa de Emilio Silva Faba, familiar de uno de los asesinados, quien en julio de 2000 llevó su solicitud al entonces alcalde de Priaranza del Bierzo, Daniel Fernández. A través de su petición, Silva buscaba apoyo para superar los obstáculos burocráticos que pudieran frenar la exhumación y obtener la colaboración del propietario del terreno donde estaban los cuerpos.

Interesantemente, la fosa ya había sido objeto de atención en octubre de 1936, cuando familiares de las víctimas, conociendo la ubicación de los cuerpos, hicieron un esfuerzo clandestino para recuperar los restos de un ser querido. Esta acción ejemplifica cómo las familias de las víctimas enfrentaron enormes riesgos desde el primer momento para garantizar una sepultura digna, según informó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

Uno de los testigos de aquel desenterramiento en 1936 fue Francisco Cubero, un joven de 16 años forzado por la falange local a excavar la fosa y enterrar los cuerpos. Su testimonio pone de manifiesto las atrocidades cometidas en esa época y cómo la memoria de estos hechos sigue viva.

La exhumación del 2000 no solo permitió identificar genéticamente a las víctimas, sino que también fue el catalizador para la creación de la ARMH. Esta organización ha sido fundamental en la denuncia de desapariciones forzadas y ha llevado el caso ante instancias internacionales, como las Naciones Unidas, a través de la presentación de 64 casos en 2002.

A raíz de la exhumación, se abrió un debate crucial sobre las violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista. En un clima en el que el Congreso y el Senado habían ignorado sistemáticamente el sufrimiento de los desaparecidos en España, se planteó una necesidad urgente de justicia y reconocimiento.

Emilio Silva Faba, después de años de búsqueda, encontró finalmente reposo para su ser querido, siendo enterrado en su pueblo natal, junto a su esposa, Modesta Santín, quien había fallecido tres años antes de la exhumación.

Entre los presentes en la exhumación se encontraban familiares que también buscaban respuestas, como Isabel González, de Palacios del Sil, en busca de su hermano Eduardo, y Aníbal Arroyo, quien deseaba saber qué había pasado con su abuelo en Toreno. Cada familia representa un fragmento de la historia silenciada que clama por justicia y memoria.

Categoría:

Newsletter

Entérate de las últimas noticias cómodamente desde tu mail.